イベント詳細

- 概要

- ピックアップ

主催事業

【終了しました】

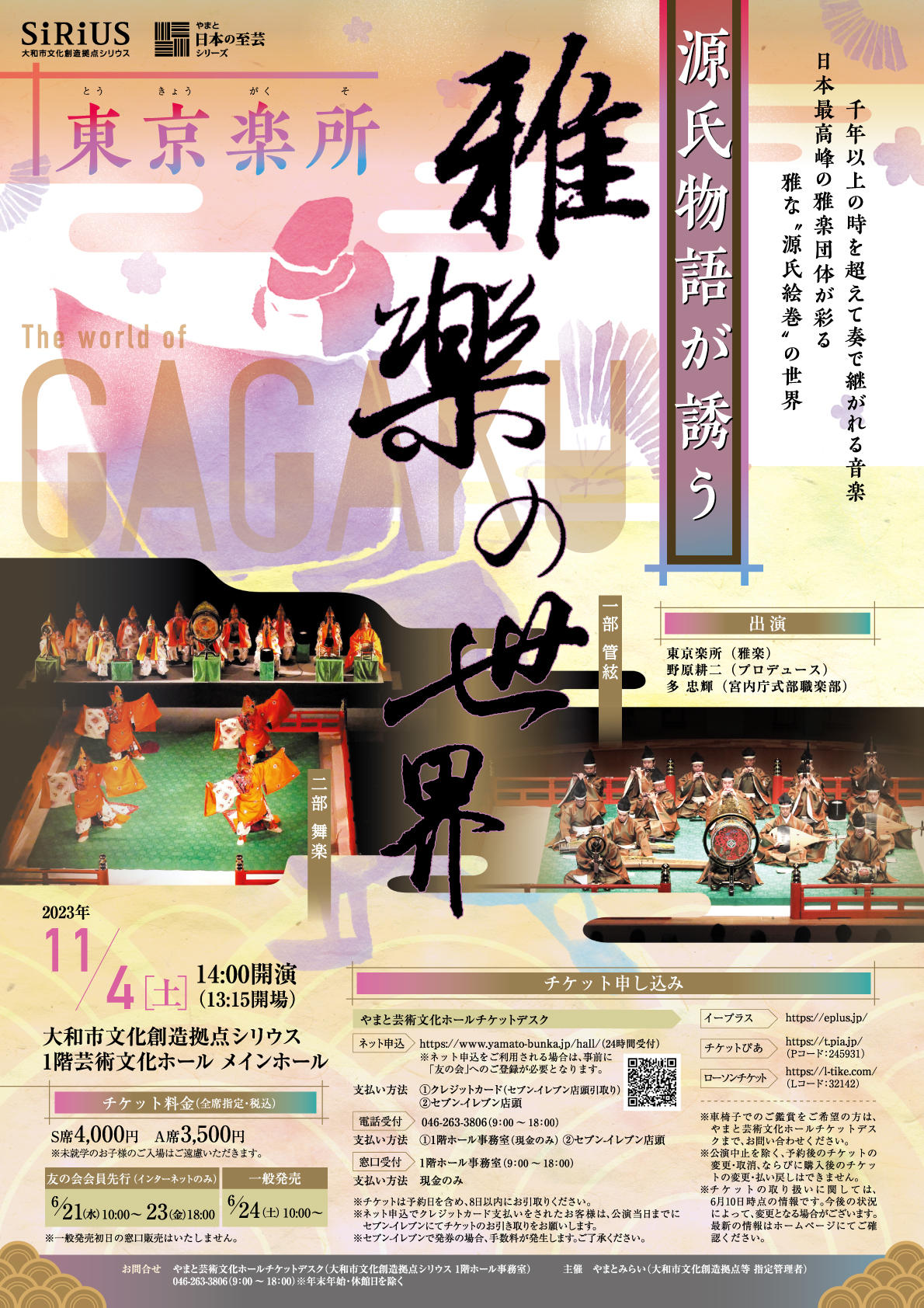

千年以上の時を超えて奏で継がれる音楽

日本最高峰の雅楽団体が彩る“雅な源氏絵巻”の世界

荘厳な管絃と優美な舞楽が織りなす悠久の響きをご照覧あれ。

【終了しました】

【完売御礼】

東京楽所 ~源氏物語が誘う「雅楽の世界」

千年以上の時を超えて奏で継がれる音楽日本最高峰の雅楽団体が彩る“雅な源氏絵巻”の世界

荘厳な管絃と優美な舞楽が織りなす悠久の響きをご照覧あれ。

| 日 時 |

2023年11月4日(土) 13時15分 開場/14時00分 開演 |

|---|---|

| 出 演 | 東京楽所(雅楽) 野原耕二(プロデュース) |

| 会 場 | メインホール |

| 料 金 | S席4,000円 A席3,500円 (全席指定・税込) ※未就学のお子様のご入場はご遠慮いただきます。 |

| チケット発売 | 2023年6月21日(水) 友の会会員先行:2023年6月21日(水)10時~6月23日(金)18時※友の会先行発売はネットのみの取り扱いです。※ネットでチケットを購入される際は、事前に「友の会」へのご登録が必要となります。一般発売:2023年6月24日(土)10時~※一般発売日初日の窓口販売はいたしません。インターネット・電話のみの取り扱いです。 |

| お問い合わせ | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806(9時~18時) |

| 注 意 事 項 | ※公演中止を除く、予約後のチケットの変更・取消、ならびに購入後のチケットの変更・払い戻しはできません。 ※やむを得ない事情により曲目・出演者など一部変更になる場合がございます。ご了承ください。 |