研ぎ澄まされた太鼓の響きで、大和に感動を届けました

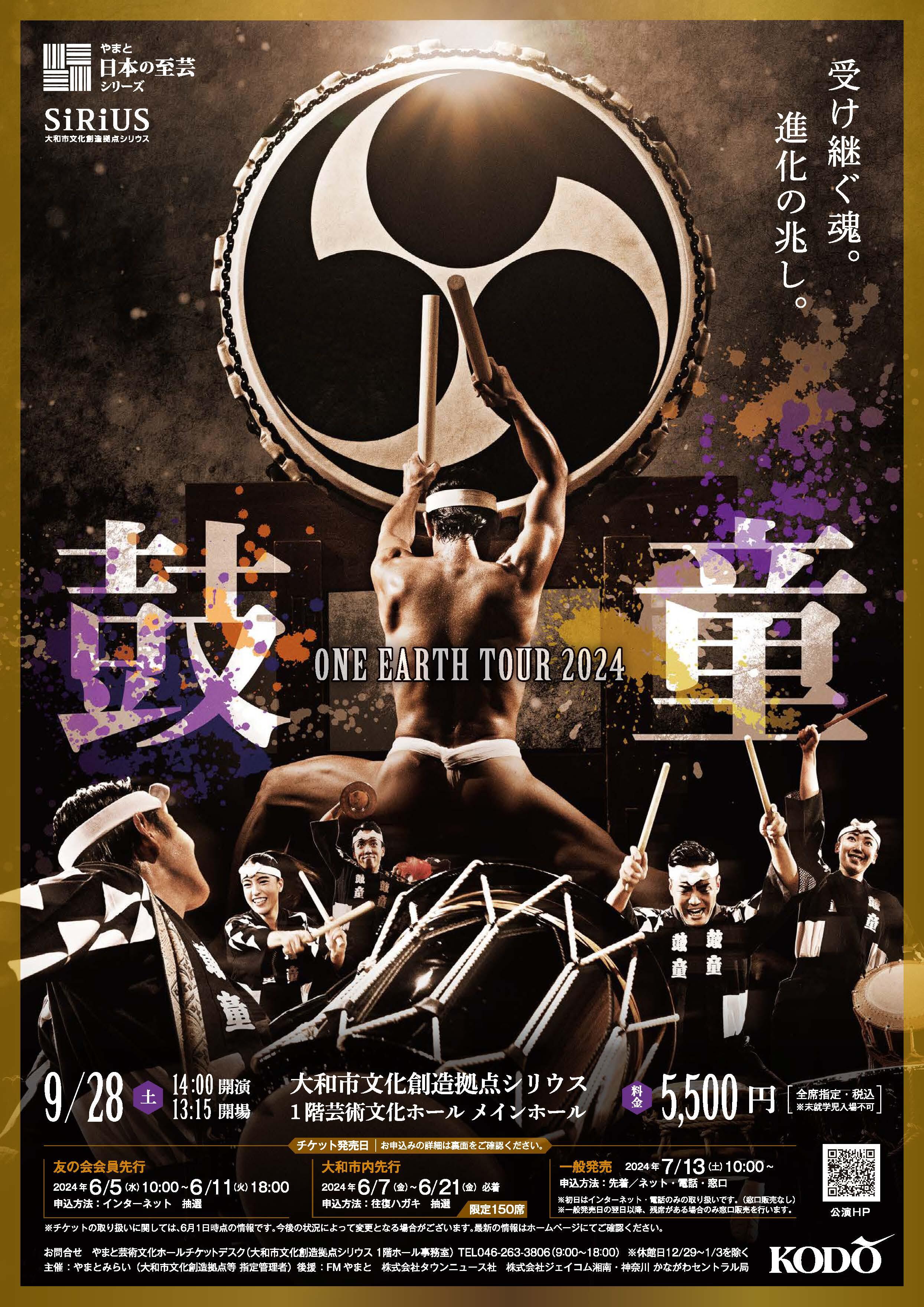

大和市出身の三枝晴太さんが所属する鼓童が、40周年記念ツアーの最終日として凱旋公演!

和太鼓だけでなく笛やお琴などの和楽器も登場し、和太鼓の迫力と繊細で美しい音色を同時に楽しめる、鼓童の魅力を余すことなく堪能できるステージをお届けしました。

ご来場の皆さんは、一打に込められる響きに息をのみ、普段のコンサートとは一味違う「全身で音を聴く」という、

和太鼓の生演奏だからこそ体感できる音の魅力に触れ、公演を通して楽しんでいただくことができました。

ご来場いただきましたみなさま、ありがとうございました。

大和市出身、「鼓童」に所属する三枝晴太さんに 今回の見どころなどをインタビューしました。(全文公開)

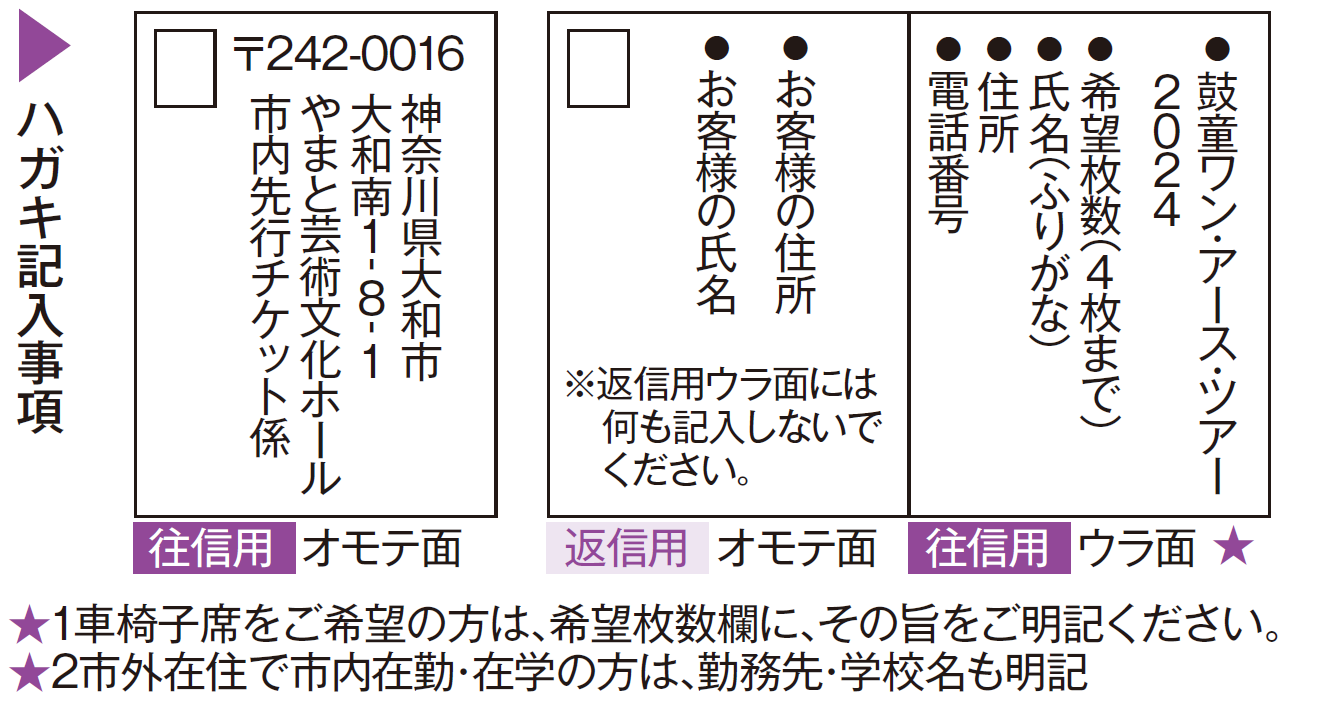

〇世界各地で公演を行ってきた40年目の節目となる「鼓童ワン・アース・ツアー」の見どころを教えてください。

今回は、鼓童の王道スタイルの舞台です。衣装もこれまで着てきていた半纏(はんてん)、ハチマキを締めて演奏します。構成としては、新曲もありますが、鼓童が演奏してきた伝統的な楽曲が多くなっています。40年間先輩方が培って受け継いできた演目をベースに、私たちが今の時代に対して出来る"芸能の再創造"に、私たちなりの解釈を織り交ぜた舞台です。

〇和太鼓の魅力はどういったところでしょうか。

基本的には誰でも音を簡単に出せることです。そして、音がとても大きくて、叩くと「とてもスカッとする」のが魅力かな、と思っています。太鼓を連続して叩いていく中で、自分の気持ちを高揚させることが出来たり、相手の心に届けることが出来たりして、すごくシンプルだけど奥の深い楽器というのも魅力の一つです。

〇和太鼓を始めたきっかけは?

小学生になる前に地元大和市のお祭りで櫓(やぐら)の下で叩いている人たちを見て、「やりたい!」と思ったのが和太鼓との出会いです。小学校1年生の時に、太鼓を叩くために、『鼓鶴会(こづるかい)』というチームに通い始めました。つきみ野中学校に通っている時も、部活より太鼓が楽しくて、チームを続けていました。「高校でも和太鼓を続けたいな」と思って、和太鼓部のある高校を探し、横浜隼人高校を選びました。そして、そこで鼓童の事を知り、どうすれば鼓童に入ることができるのかなど、初めて「鼓童」を意識し、今に繋がっています。

〇鼓童の最大の魅力はどんなところだと思いますか?

文脈と実力が比例しているなと思っていて・・・。どんな意味かと言いますと、連綿と受け継がれてきているものはそれだけでものすごい価値があると思っているんですけど、その受け継がれてきたものを、そのまま見せても、現代の人たちにあまり伝わらないこともあると思うんです。でも鼓童は、今の人たちに向けて、どうしたら伝わるかと言うのを考え、殻を突き破り続けているので、演奏している私たちにもお客様の感動が直に伝わってくる感覚があり、それが鼓童の魅力だと思っています。

それが今では言葉にできるんですけど、中学生、高校生の時には、エンターテインメント性よりも、太鼓自体のパワーをもっとも強く感じたので、太鼓の技術や音量などを突き詰めて行ったときに、最終的に「私はどうなりたいのかな」と思ったら、「鼓童」に夢を抱いたということですね。

それから、高校を卒業してすぐに鼓童の研修所に入りました。大学に行っていたら、この世界に入っていたのかな?ということを、たまにメンバーとも話しますが、世間知らずだからこそやれているのかなとも思っています(笑)

〇公演のパフォーマンスをするうえで、ご自身が大切にしていることはありますか?

「等身大の自分でいること」と、「いま起きていることに最大に集中する」ことですね。それをとても気を付けるようにしていて、このままの自分が舞台に立って通用しないようでは駄目だなと思っています。背伸びをしたり、着飾ったり、虚勢を張ったりするのは、やっている側は舞台に立ってとても気持ちが良いんですけど、お客様に見透かされるんですよね。なので、「等身大でいく。自然体でいく」というのは、本当に心がけていて、そうあるからには常日頃、等身大の自分をいかにそのまま舞台にあげられる状態にするか。というのを研修所から教わり続けるんです。「生活、即舞台」というのが鼓童の精神性なので、肩肘を張らないで舞台に集中するということを、常に心がけています。

〇普段から等身大でいるために、どういう積み重ねをして培っているのでしょうか?

自然体でいることというのは、何も意識しないことではなくて、自然体でいるための稽古が必要なんです。自分で演奏している映像を見たりとか、自分が人と話をしている時にどういう受け取り方をされているかというのを考えたりとか、そういうことを突き詰めると辛くなっていきますが、考え方を180度変えてみて、それを面白がってみたり、自分がどう生きたいのか、どう演奏したいのかなどを常に考えながらやっています。

〇三枝さんが目指している姿や、理想としている姿はどういうものですか?

この質問がすごく難しくて・・・。というのが、「正解がない」というのが一つの答えなんですけど。鼓童に永六輔さんが遺してくださった言葉があって、「太鼓はそこにあるだけで工芸品で、そこにあるだけで鑑賞されるに耐えうる」。要は、そこに置いてあるだけで格好良いので、「太鼓を叩く人間もそこにいるだけで格好良くならねばならない。あなたが太鼓の前で自然体でいることを考えて突き詰めていった先には、童(わらべ)であるしかないということに気づくだろう。その時あなたたちは、初めて"鼓童"である」という言葉を研修生時代に知って、衝撃と感銘を受けました。それからは、そこを目指せばいいんだと思いましたし、そこに辿り着けるように目指しています。いろいろなしがらみを感じることなく、ただ、太鼓を打って楽しめる自分でありたいなと思っています。

〇今回、地元である大和市での公演となりますが、どのようなお気持ちでしょうか。

緊張しますね。地元って、緊張しない場所でリラックスする場所だと思うんですけど、鼓童として演奏を持って帰ってくるときに、自分自身がどうなってしまうのかが見えません。佐渡に渡っている時の世界と、地元にいる時の世界。この異なる二つを行き来している時は、自分のスイッチも自然に変わっている感じがするんです。それが今度は一緒になる。というのが、どうなるか楽しみですし、それこそ怖さもあります。でも、地元だから応援してくれる方もたくさんいるんです。なので、感謝の気持ちも込めつつ、しっかりと良いものを届けたいと思っています。大和市にずっと住んでいましたし、高校の時は毎日のように大和駅にも立ち寄っていました。西口風鈴まつりなどの思い出もある地元を、鼓童の演奏で盛り上げたいと思っています。

〇会場や季節、天候によって演奏が左右されるかと思いますが、どのように対応されていますか?

各地のリハーサルの時に、太鼓ごとの音量や、バチの叩く角度、音のアタック感や音色なども、より良い音をお客様に届けるために調整しています。その他にもホールによっては、音が遅れて聴こえるような場所もあるので、それを計算して自分たちの叩くタイミングを合わせています。余談ですが、日本と海外でもホール事情が異なるのでその都度工夫しています。

〇指揮者がいない中で、どのようにして演奏を合わせているのでしょうか?

楽曲によって異なりますが、伝統的なものほど、リーダー役がいないことが多いです。なので、全員の集合意識で演奏を進めていきます。研修所から共同生活をしていることのメリットがそこに出たりしますし、ある種、共同生活をしていることによって、リーダーがいるような楽曲の時も、曲のニュアンスや流れであったり、個々の癖だったりを考慮しながら、音楽的なところを超えて、人と人とのつながりやコミュニケーションが鼓童の舞台はとても大きな割合を占めているんです(笑)。よくお客様から「なぜそんなに演奏がピッタリ合うんですか?」と聞かれることもありますが、そのような感覚が研ぎ澄まされていった結果です。

〇公演を楽しみにされている方へメッセージをお願いします。

太鼓の迫力を存分に楽しんでいただきたいなと思っています。今回は私が作曲した「きざみ拍子」という新曲も披露します。身体全身で感じることのできる和太鼓の魅力と鼓童の演奏を、ぜひ会場で体感してください。